本日、苅田町にある大熊公園グランドにて、いぶきさんとトレーニングマッチを行いました。

暑さのため、最後の方は完全にバテていましたが、選手たちのプレーは日に日に良くなってますね!

今日は給水を挟みながら25分×5本をこなしました。

現在の取組

普段、なかなかサッカー論的な話をする機会がないので、ブログの場を借りて。

①エコロジカル・アプローチを軸にした育成メソッド

現在、福岡南ユナイテッドでは、エコロジカル・アプローチをトレーニングメソッドの軸にして、新しいチャレンジに取り組んでいます。

ちなみに、エコロジカル・アプローチは近年ヨーロッパでも注目されている理論で、今までの指導方法とは全く発想が逆の概念です。

で、エコロジカル・アプローチって何?

という方も多いので簡単に解説します。

「エコロジカル・アプローチとは、人間を周囲の環境に柔軟に適応する適応的複雑系であるとみなし、スキルは人と環境の相互作用の中に存在すると考える運動学習理論です。」

この理論は、従来の指導法(伝統的アプローチ)と比べ、人の運動学習やスキル習得に対する見方、指導者の役割、学習方法などにおいて、全く異なる特徴を持っています。

以下、主な特徴です。

◾️人の捉え方

伝統的アプローチ:

人をコンピューター(脳)と機械(身体)のような存在だと見なし、脳内に運動プログラムが記憶・蓄積されることで学習が進むと考える。

エコロジカル・アプローチ:

人を水のように周囲の環境に柔軟に適応する**「適応的複雑系」と見なします。人には、鳥の群れと同様に機能的な動作パターンを自ら発見し、学習する自己組織化能力が備わっていると考える。

◾️スキルの存在場所

伝統的アプローチ:

スキルは人の内部、特に脳の中に記憶されていると考えます。

エコロジカル・アプローチ:

スキルは人と環境の相互作用の中に存在すると考えます。(アフォーダンス)

例えば、ボルダリングのように、環境(ホールド)があるからこそ、人は登るというスキルを発揮できます。

◾️運動学習のプロセス

伝統的アプローチ:

学習はトレーニング時間に比例して進む「線形的な」プロセスだと主張。

(例:10練習したら10学習する)

エコロジカル・アプローチ:

学習は急激な進展、停滞、落ち込みを含む「非線形的な」プロセスで進むと捉える。

これは、運動学習が相転移現象(水の温度変化のように、ある境界線を境に一気に状態が変化する現象)であると考えるためです。

◾️指導者の役割

伝統的アプローチ:

コーチが正しい運動を言葉で規定する言語的な指導を通じて学習を導く「ソリューション・セッター(Solution Setter)」(解決法を教える存在)です。

エコロジカル・アプローチ:

コーチは正しい運動を直接教えるのではなく、運動を引き出す重要な「制約」「プロブレム・セッター(Problem Setter)」(運動課題を設定する存在)であると強調します。コーチは「制約のデザイナー」であるべきだとしています。

何となく、伝わったでしょうか。

特に指導者の概念が伝統的な教授法とは全く逆です。

②複雑系の特性を活かした育成メソッド

また、エコロジカル・アプローチに限らず、現代サッカーの理論はほぼ全て「サッカーは複雑系のスポーツである」という考えを前提にしています。

そこで、メソッドとしてのエコロジカル・アプローチを軸にしながらも、根源的な複雑系(コンプレックス・システム)そのものの特性を活かすような指導方法です。

僕がイメージしているのを、ざっくりまとめて言うと以下の通りです。

選手個人、そしてチーム全体も複雑系とみなし、システムが本来持っている自己組織化を促すように指導する。

これはサッカー面でもチームマネジメントの面でも同じ。

さらに、自己組織化という特性が持つ創発現象(サッカーでは、指導者の想像を超えるようなプレー)をいかに引き出せるか。

また、チームマネジメントや人間教育も同じで、選手たちが本来持っている自己組織化する能力を引き出せるよう、環境をデザインする。

さらに、自己組織化を促すためには、内発的動機づけが不可欠であり、かつ、これこそが選手の自主性や主体性を育む。そのため、自己決定論的なシチュエーションを多く設定し、選手個人個人の自己決定感や自己肯定感をも高める。

つまり、自主性を育むことと自己組織化を促すことは緊密に繋がっているため、育成年代の指導者の役割は、まさにその点に注力すべき。

長くなってしまいましたが、最後にもう一つ。

③プレーモデルにおけるプレー原則よりもサッカーの原理原則を

もう少しサッカー的な面で補足すると、プレーモデルも本来エコロジカル・アプローチが言うところの制約の一つですが、プレー原則をおおまかにしか設定しないことによって、プレーの自由度を最大限に高めようとしています。

ただし、カオスにならないように簡単なルール(自己組織化を促すもの)設定はするものの、それはプレーモデルにおけるプレー原則というよりも、サッカーの原理原則に基づくものが多いです。

つまり、さまざまなサッカースタイルに適応できるようにプレー原則ではなく、全てのサッカーに普遍的に同じである原理原則を学ぶこと。

これによってチーム全体が機能するだけでなく、徹底的に個人にフォーカスした指導ができます。

….長くなってしまいました…詳しくはまた、どっかの機会で書きます。

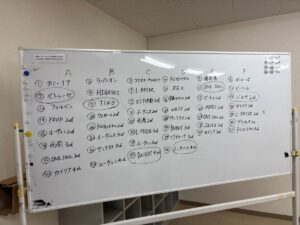

試合結果

①1-3(得点:6’ゴウタロウ)

②2-1(得点:6’リョウジ、20’S.ソウタ)

③0-1

④0-2

⑤0-4

最後の方はバテて全然動いていなかったですねー。

でも、時々「キラリ」とプレーが光る場面が増えてきたのと、チーム全体のデザインをほとんどしていないのに、機能的なビルドアップや動きが増えてきました!

嬉しいのは、攻撃のパターン練習をしていないのにパターンっぽいのが少しずつ出てきたこと。

これこそが自己組織化の狙いです。

尚且つ、事前に設定してない予想外のプレー。これこそが創発現象です。

この5ヶ月間、ずっと一人一人にフォーカスし、個人の良さ、改善点だけを考えてきました。

僕のイメージでは、全員、もっと上手くなれます!

今は、上手くなるための土台づくり。

ですが、もっとギアを上げたいんですが、選手のみんなはどうか。

今までどうだったとか関係なく、これからどれだけでも上手くなれます。

自分がどうなりたいか。

そのために、自分は何をするのか。

全ては、自分次第です。

僕は「もっとできる!」と思いますが、選手一人一人が自分を信じ切れるかが重要ですね。

本日も、応援ありがとうございました!

PS. Tさんより素敵な写真をいただきました。ありがとうございます!

本日のトレーニングマッチ!

— 一般社団法人 FMU(福岡南ユナイテッド) (@F_M_United) August 24, 2025

現在取り組んでいる、エコロジカル・アプローチや複雑系、内発的動機づけなどについても、ざっくり解説しています!https://t.co/kLfLuLBpWeいぶき-エコロジカルに育つ選手たち/#エコロジカル・アプローチ#福岡南ユナイテッド#サッカー pic.twitter.com/2HR642btRX